|

ウニの殻 ECHINOIDEA |

|

|

ウニは棘皮動物門ウニ綱というグループの生き物。種類によって体の |

|

バフンウニ

バフンウニ Hemicentrotus pulcberrimus バフン…そう、名前は「馬糞」の意味。トゲ が細く短く、全体に緑味がかった姿からつけ られたものだと思うけれど、少し可哀想。仲 間のエゾバフンウニの卵巣は高級食材で、本 種の卵巣も食べることができる。とは言って も、小さすぎて食べようがないけれど。磯の 岩下などに普通に見られ、殻もよく拾える。 直径が5ミリもないような小さな殻も拾える し、色も草色をしていて、きれいな放射状の 模様があったりして、とっても可愛らしい。 |

|

ムラサキウニ

ムラサキウニ Antbocidaris crassispina ムラサキウニも磯で普通に見られるウニの仲 間。ちょっと深い場所に行けばそこそこの大 きさのものがいて、食べられそう(地元の漁 業権などがあるから採取はダメ)。殻もよく 拾えて、かなり大きなものが落ちていること も。もっとも、大きなものは痛んでいること も多く、自分的には小さいサイズがお気に入 り。バフンウニの殻に比べると、ちょっと無 骨な雰囲気。アカウニに比べて殻高が高い。 色はほんのりと紫がかった濃いグレー。 |

|

ナガウニの仲間?

ナガウニの仲間? Ecbinometra sp.? 沖縄・慶良間諸島で拾ったもの。それほど珍 しくはなかったので、浅場にいる種類か? 図鑑で見ると、トゲのつき方の感じがナガウ ニの仲間によく似ている。形はふっくらと高 さがあって、楕円形をしているのが特徴だ。 表面のいぼいぼが、トゲのついている場所。 そのいぼいぼが疎らなのも特徴だろう。太陽 にさらされた時間の違いなのか、種類の違い なのか緑っぽいのとベージュっぽいのがあっ て、その微妙な色の違いが、並べて置いてみ るとちょっと楽しかったりする。 |

|

ラッパウニの仲間?

ラッパウニの仲間? Toxopneustes sp.? これも沖縄の慶良間諸島で拾ったもの。上の ウニ殻に比べてこちらは数が少なく貴重。種 類はわからないけれど、表面の様子からは、 かなり細かくて多数のトゲがあるウニだと思 う。いぼいぼの列が作る放射状の模様と、同 心円状に散る濃い色の模様がなんともきれい なウニ殻だ。もう少し数を拾いたいウニ殻の 1つなので、沖縄に行くときは注意したい。 |

|

コシダカウニ

コシダカウニ Mespilia globulus 一見、バフンウニの殻に似ているけれど、背 が高くて、真上からよく見るときれいに五角 形で、「五放射相称」という棘皮動物の特徴 を、はっきり見ることができる。トゲの生え ない帯状の部分も5本あるのがわかる。それ ほど数は多くないけれど、神奈川県の海岸で も時どき拾うことができる。赤い部分の色が もうちょっと鮮やかだと、もっと素敵なウニ 殻になるんだけどな…。 |

|

サンショウウニ

サンショウウニ Tenmopleurus toreumaticus ではないかと思う。太いトゲのつく帯と、細 いトゲのつく帯が2本交互に並ぶ特徴から判 断した。近い仲間のキタサンショウウニかも しれないが、どちらにしても拾った殻からで は正確な判断は難しいところ。殻は上から見 ると円形に近く、横から見ると高さ(厚み) があり、山形のように盛り上がっているのも 特徴だ。トゲのつくイボの部分は密で、彫り が深い。こうして見てみると、殻だけでもか なり個性的なので、なかなかおもしろい。 |

|

アカウニ

アカウニ Pseudocentrotus depressus 磯などで普通に見かけるウニなのだが、意外 に殻を拾う機会が少ない。ただ、殻は別科の ムラサキウニによく似ているから、混同して いた可能性もある。これは、まだトゲが残っ ていたので判別できた。殻で見分ける場合は アカウニは殻径に対して殻高が非常に低く、 平べったい形をしていること、殻に赤みがあ ること、トゲのつくイボ、凸部分がやや繊細 に見えることがポイントになると思う。生き ているものは、名前の通り赤紫で、ややまば らにトゲが生えているから、ムラサキウニと は容易に見分けることができる。 |

|

タマゴウニ

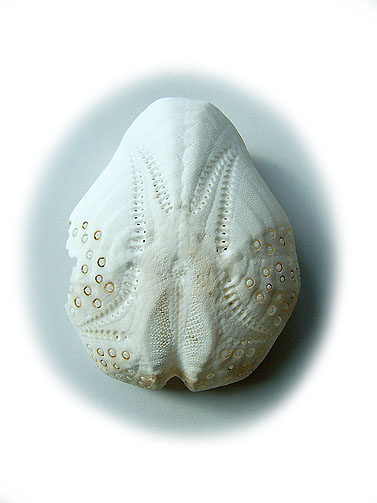

タマゴウニ Ecbinoneus cyclostomus だと思う。とある本に載っていた図版とそっ くりで、それがタマゴウニだったのだ。最初 はブンブクの仲間とも思ったけれど、こちら が正解のようだ。タマゴウニは世界でも2属 2種しかいない少数派のウニ。トゲは非常に 微少とのこと。確かに殻に残るイボ、凸部分 はとても小さい。また、ウニは肛門が普通は 上面にあるのだが(口が下面にある)、タマ ゴウニでは下面にあるのが特徴らしい。 |

|

タコノマクラ

タコノマクラ Clypeaster japonicus 殻の大きさが10 cmほどになる大型種で、海 底の砂地を這ってくらしている。名前が何と も楽しげで、名づけた人のセンスがまたとて も素敵だ。でも、その生活にはナゾが多い。 その1つに「小さなタコノマクラを見ない」 というのがある。海中でも目につくのは、わ りと大きな個体ばかりなのだ。この幼体は小 型の仲間と混同されているのでは?という意 見もあるが、定かではない。何とも不思議な ウニなのである。 |

|

ハスノハカシパン

ハスノハカシパン Scapbecbinus mirabile カシパンの仲間で、とても薄いウニ。殻の縁 はギザギザっとした感じだが、よく見ると五 角形っぽいのがわかる。殻の裏側が、ハスの 葉のように見えることが、名前の由来のよう だ。逗子や鎌倉の海岸ではどちらも拾えるよ うだけど、生息環境の違い、棲み分けなどが あるのかは、よくわからない。以前に訪れた 外房でよく打ち上がっていたので、外洋に向 いた砂地の海底にすむ種類なのだろう。 |

|

ヨツアナカシパン

ヨツアナカシパン Peronella japonica カシパンは「菓子パン」のことだと思う。殻 の上についた花びら模様が、桜を乗せたあん パンみたいだからだろうか? ちなみに、ヨ ツアナは生殖孔が4つあることに由来する。 トゲトゲのあるウニとは別グループで、細か くて短いトゲが体の表面にたくさん生えてい て、たわしのようにチクチクする。ふだんは 砂の中に潜って暮らしている。 |

|

ミナミヨツアナカシパン

ミナミヨツアナカシパン Peronella lesueuri 沖縄のどこか(西表か慶良間)で拾ったもの だけど、ずっとこちら(本土)のヨツアナカ シパンと同じ種類だと混同していた。でも、 つい最近になって図鑑を見て、別種であるこ とに気がついたのだ。形にはかなり個体差が あるようだけど、全体に殻が分厚くて、がっ しりしていることが特徴。特に、縁の部分は 少し盛り上がって厚みがある感じ。同じ大き さのヨツアナカシパンと比べると、2倍は厚 い感じがする。分布は奄美、沖縄諸島以南。 *今までヨツアナカシパンとして掲載してい た写真は、このミナミヨツアナカシパンでし た。改めて訂正いたします〜。 |

|

スカシカシパン

スカシカシパン Astriclypeus manni 殻に5つの穴(透かし)があるという変わり 種のカシパン。タコノマクラより大型になる けれど、穴の開いている周縁部はうすくて、 中身の入っている部分はやたら小さい。生息 水深が深いのか、海岸に打ち上がっているの は古い破片ばかり。なかなか完体を拾うこと ができず、ここにも破片の写真を掲載してい たけれど、2006 年の秋に、ついに拾うこと ができた。大きさは 13.5 センチもあるから 文句無しで日本最大級のウニといえるのでは ないだろうか。漂白がうまくできず、ちょっ と汚れた感じだけど、大切なお宝なのだ。 |

|

ちびウニ

ちびウニ モルディブ諸島のヴィヤドゥ島で拾った「ちびウニ」。 ちびと言うとおり、大きさは1cm もない。ブンブクの 仲間ではと思ったけれど、どうやらタコノマクラに近い マメウニの仲間らしい。何でたくさん漂着していたのか は、まったく不明なのだ。ヴィヤドゥ島はダイビングで 有名な島。初めての海外旅行で訪れたこともあって、こ のちびウニは、その思い出の一品でもある。 |

|

オオブンブク Brissus agassizii やっと手に入れた最初にブンブクがこれ。海 が強く荒れた後に打ち上がったもの。名前の 通りの大型種で、写真のものは約6センチ。 最大では9センチほどになるらしい。拾った ときにはまだかなり中身が残っていて、結局 漂白しても完全には白くできなかった。ブン ブク類は海底の砂に深く潜って暮らすウニの 仲間。外敵に襲われる危険が少ないため、殻 がほかのウニよりも薄くて脆い。漂白にも神 経を使うのだ。殻の上の花びら模様は長くて 「大」の字形。ヒゲを伸ばしたオジサンのよ うにも見えて、なんだか楽しい。ブンブク類 は相模湾にも普通に見られるのだけれど、殻 が打ち上がることは滅多にないのが残念だ。 | |

マダラウニ

マダラウニPseudoboletia indiana 初めて拾うタイプのウニ殻。正確には種類は 判断できないが、ウニ殻の模様はある程度、 トゲのつき方と関係している。それから考え て、マダラウニではないかと判断した。見て の通りの模様が魅力。写真ではやや色が濃い けれど、これは洗って間もないため。完全に 乾いたものは、もう少し明るい感じの色だ。 マダラウニは南方系の種類出、サンゴ礁域で はさほど珍しくないようだけど、手持ちの図 鑑によれば、相模湾では「稀」とのこと。 |

|

サンショウウニの仲間 Tenmopleurus sp. 写真左がそれで、千葉県館山市の海岸で拾っ たもの。右側が上でも紹介しているサンショ ウウニ。直感でサンショウウニの仲間として いるが、実際に確かめたわけではない(学名 も同様)ので念のため。サンショウウニの仲 間でよく見られるのは、サンショウウニ、キ タサンショウウニ、ハリサンショウウニあた りだが、そのどれかではないかと思う。ちゃ んとトゲのついたものを拾って確かめないと いけないなぁ…。ちなみに、このウニは、お 友達の千葉のビーチコーマーさん達は拾って いないとのこと。 | |

NEW!

NEW!ヒラタブンブク Lovenia elongata 神奈川県で2種類目のブンブク。相模湾には 数種類のブンブクが生息しているはずだけど 海岸地形や生息水深などの関係なのか、打ち 上げをほとんど見ない。ヒラタブンブクは、 何度か欠片を見ていて、今回やっとまともな ものを拾うことができた。と言っても、横に 大穴が開いているし、ちょっと漂白し過ぎて 口の周辺が取れてしまった(泣)。横幅があ る平たい体形で、花紋は形が崩れてほとんど 花に見えない。生きているときは、ブンブク 特有の短いトゲ以外に、細く長いトゲが数本 背面に生えているのが特徴だ。 |